使える協働ロボットとは?プロが語るメーカー選定のポイント

目次

協働ロボットの特徴

協働ロボットは、人間と一緒に作業するために設計されたロボットであり、工場の生産効率を向上させる重要な機器の一つです。これらのロボットは、リスクアセスメントと言われるシステムのリスク分析に基づいて安全柵無しで使用できるため、人とスペースを共有して動作する場合があります。そのため、人間と直接接触しても危険が少ないようにハード面、ソフト面共に設計されています。

また、プログラムが簡単で、柔軟に作業を変更できるため、導入後の作業内容に応じてプログラムを変更したり、用途の変更が可能である点も大きな特徴です。

下記ページにて、協働ロボットに関するより詳細に紹介を行っております!

協働ロボットの利点

協働ロボットを導入することで、工場の生産技術担当者は多くの利点を享受できます。以下にその利点を詳しく掘り下げて説明します。

人手不足の解消

- 労働力: 少子高齢化により深刻化する人手不足の中で、協働ロボットは労働力を補完する役割を果たします。

- 労働環境の改善: 単調で繰り返しの多い作業や危険な作業をロボットが担当することで、労働者の負担を軽減し、働きやすい環境を提供します。

作業の正確性と効率性の向上

- 精度の向上: 協働ロボットは人間よりも高い精度で作業を行うことができ、不良品の発生を減少させます。

- 24時間稼働: 人間とは異なり、ロボットは24時間休むことなく稼働できるため、生産効率が大幅に向上します。

柔軟な生産ラインの構築

- 多品種少量生産への対応: 協働ロボットはプログラムを簡単に変更できるため、多品種少量生産のニーズに柔軟に対応できます。

- ラインの迅速な再構築: 生産ラインの変更が必要な場合でも、協働ロボットを活用することで迅速に再構築が可能です。

業者の安全確保

- 安全設計: 協働ロボットは人と接触しても安全に作業ができるように設計されています。センサーやソフトウェアによる衝突回避機能が搭載されています。

- リスクの低減: 危険な作業環境に人間が立ち入ることなく、ロボットが代行することで事故のリスクを低減します。

コスト削減

- 人件費の削減: 長時間の労働や夜間作業に対する人件費を削減できます。

- メンテナンスコストの低減: 協働ロボットは耐久性が高く、定期的なメンテナンスが容易なため、長期的なコスト削減が見込めます。

協働ロボット選定時の注意点

協働ロボットを選定する際には、以下のポイントに注意する必要があります。

導入コスト

初期導入コストやランニングコストを正確に把握し、費用対効果を考慮した上で選定することが重要です。具体的には、機器の価格、設置費用、メンテナンスコスト、消耗品の費用などを総合的に評価します。

似たスペックであっても、メーカー毎にロボットの価格に大きな差があるため、自働化を行う対象工程や、重視すべきポイント(価格、精度、操作性 など)によって最適な機種が変わります。

協働ロボット選定における一番のポイントと言っても過言ではありません。

現場のニーズ

現場の具体的なニーズを把握し、それに適した機能を持つロボットを選ぶことが求められます。例えば、クリーンルームでの使用が求められる場合には、対応可能なロボットを選定する必要があります。また、作業の種類や環境に応じたロボットの性能(例えば、荷重能力、動作範囲、速度など)を確認することが重要です。

協働ロボットは、ワーク近くのハンド(チャック)の重量も含んだ形で可搬重量を選定する必要があるため、少し余裕をみて対象機種を選定することが重要です。

可搬重量ぎりぎりの機種を選定してしまうと、過負荷による故障に繋がりかねません。

アフターサポート

導入後のサポート体制も重要な選定ポイントです。メーカーによるサポートが充実しているか、必要な時に迅速に対応してくれるかを確認することが必要です。特に、予期せぬトラブルや故障が発生した場合に迅速な対応が期待できるかどうかが重要です。

協働ロボットは、国内外様々なメーカーから販売されているため、自社の技術力や、求めるアフターサポートの内容によって、メーカーを選定する必要がございます。

協働ロボットは比較的安価なロボットも多いため、FA機器のように、代替品をストックしてトラブル時にロボットを入れ替えることで対応する場合もございます。

トレーニングと教育

協働ロボットを効果的に活用するためには、操作するスタッフへのトレーニングと教育が欠かせません。メーカーが提供するトレーニングプログラムの内容や、教育サポートの質を確認し、現場スタッフが十分にロボットを扱えるようになるかどうかを評価します。

操作性の高さが特徴の一つでもある協働ロボットを、最大限に活用するためには導入後のトレーニングと教育によりライン変更に伴うプログラム修正など、導入後の活用が重要となります。

システムインテグレーションの容易さ

既存の生産ラインや設備とのインテグレーションの容易さも選定時の重要なポイントです。協働ロボットが既存のシステムやプロセスとどれだけスムーズに統合できるか、また、新たなシステムを導入する際の柔軟性についても評価が必要です。

設備によっては、簡単な信号のやり取りを制御盤等を設置せずにロボットが保持するI/Oで対応する場合もございます。また、ロボットの可動範囲によって取付位置やプログラムの容易性が変わる点も、システムインテグレーションの容易さを考える上のポイントとなります。

安全性(リスクアセスメントの容易さ)

協働ロボットは人と共に作業するため、安全性が非常に重要です。各メーカーが提供する安全機能や、国際規格や法令に適合しているかを確認します。また、安全性の観点から、必要なセンサーや防護装置の有無、導入後の安全確認プロセスについても評価します。

安全柵無しで、人とスペースを共有して稼働することのできるロボットであるからこそ、安全性は最も重視して機種を選定する必要がございます。

リスクアセスメント等の安全方策に自信がない場合は、専門の業者に相談して、適切に対策を講じることも重要です。

>>協働ロボットを導入する前に押さえておくべきポイントはこちら

協働ロボットの選定なら三機にお任せ!

協働ロボットの技術は日々進化しており、今後ますます多様な業種での活用が期待されています。AIとの連携や、さらに高度なセンサー技術の導入により、協働ロボットはよりスマートに、より安全に進化していくことでしょう。協働ロボットの進化は、生産現場におけるさらなる効率化と安全性の向上に寄与し、新たな可能性を切り開くことでしょう。

国内外の様々な協働ロボットの取り扱いが可能な当社にご相談頂ければ、お客様の自動化対象工程や、予算感、今後の自動化の展望に応じて最適なメーカー・機種を選定すること可能です。

今後の向上の稼働に欠かせない協働ロボットについて、ご興味のあるお客様はぜひ当社にご相談ください。

OTHER COLUMN

その他の技術情報・コラム

企業におけるヒューマノイド活用の最前線──導入事例と今後の可能性

近年、「ヒューマノイド」の技術的な進化が目覚ましく、かつては研究機関や展示会でしか見かけなかった存在でしたが、現在では実際のビジネス現場でも導入され始めています。ヒューマノイドを企業に導入する動きは加速度的に広がっており […]

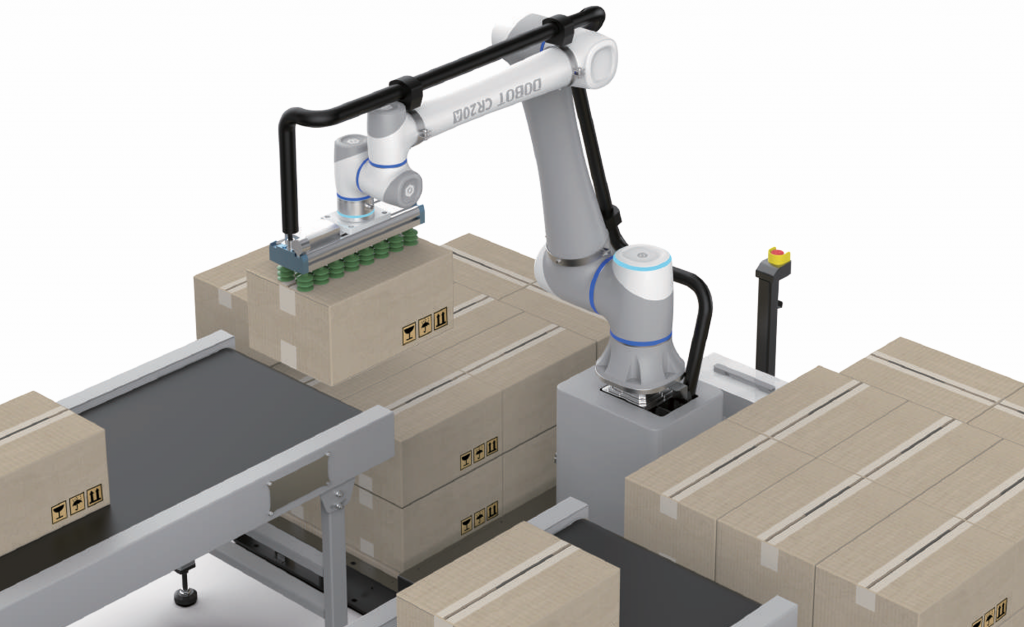

搬送工程自動化の新定番!配膳ロボットとは

目次1 1. 配膳ロボットの概要と従来の活用2 2. 工場における配膳ロボットの活用の可能性3 3. 配膳ロボット導入の手順4 4. 配膳ロボットの今後 1. 配膳ロボットの概要と従来の活用 配膳ロボットは、飲食店やホテ […]

高精度で効率的な外観検査AIを比較!違いや特徴を解説します

外観検査AIは、AIを使って画像データを解析し、製品の不良箇所や欠陥を高精度で検出することができる、従来の人による目視検査や、簡易的な機械検査に代わる革新的な技術です。 大量のデータを解析し、最適な検査方法を自動で学習す […]